从《种地吧》“塌房”风波说起:综艺观众是怎么变成明星粉丝的?

作为近年来不靠流量明星、不靠八卦话题的“黑马”,综艺《种地吧》一直好评如潮,得到了行业和观众的一致认可。然而,最近一段时间,网络上频频出现观众与节目组之间的“相互矛盾”。在各种社交媒体上搜索率很高。一档原本口碑不错的节目,短短三天官博粉丝数就流失了数百万,并不是因为播出内容质量不好,而是疑似换了嘉宾。一些观众甚至开始向播出平台客服投诉。种种迹象表明,这场史无前例的“明星崩盘前节目团队就崩盘”的故事,不再只是综艺界的一件大事。更重要的是,这似乎标志着典型粉丝文化的又一次征服和胜利。是什么让综艺观众变成了“粉丝圈”?这不是观众的抗议,而是观众的抗议。这是一场粉丝“战争” 《种地吧》是一档关于“明星下田”的节目。故事的主角,也是节目的常客,是由十位男明星组成的团体“十秦天”。他们在该计划中种植和经营数百英亩的农场。因为节目的理念和内容一直都非常积极,所以一直受到社会各界的好评。风波的起因发生在7月19日的第二季大结局上。在最后一集的最后十分钟,出现了一场嘉宾见面的场面。会议内容与新人相关。而且,这次会议与之前的场景/内容/情绪有很大的区别,显然是一次重新录制。此外,官方微博还发布了招聘18岁至30岁男性的公告,符合常驻嘉宾而非专家/专业人士协助种田的要求。这些举动让节目组的观众认为下一季将招募新的常驻嘉宾来取代或部分取代《十秦天》。其实,综艺节目的更新是一件很正常、很常见的事情。对于已经经历两季的《种地吧》来说,新人的到来不仅能让观众看到嘉宾们不同的农业水平,重新体验“从新手到老手”的奋斗与努力,也让观众在人物关系上发生碰撞。擦出不一样的火花和友谊。

《种地吧》 (2023) 剧照。然而,这种看似善意、可能导致内容改进的操作却没有获得掌声。反而激怒了《种地吧》名忠实观众。他们纷纷采取行动,取消关注官方微博,并在网络上表达了绝对的漠视。任何类型的新人都被接受。此后,节目组和常驻嘉宾本人纷纷发声,表达新人加入的合理性,但观众的愤怒不但没有平息,反而越来越强烈。在宣布换人的过程中,节目组自然犯了很多错误,比如措辞和方式“太嚣张”等。如果发布信息的人是客人本人,那就更合适了。但归根结底,两方矛盾的根源在于与会嘉宾的利益。“十天勤奋,谁都不能缺席”的口号是目前观众最大的诉求。他们都表示自己是男嘉宾的粉丝,而不是节目的粉丝。节目的成功主要靠“十天的努力”。换人的行为“就像在一家初创公司当牛一样,努力工作直到开始,结果公司会立即解雇你”;也有人猜测,这是“前人种树,后人乘凉”,而新来的客人是“资源咖啡馆”和“摘桃客”,他们来抢老客人的资源和镜头。于是,不少人开始组团投诉节目、投诉播出平台,甚至向赞助商留言。有的甚至开始深究节目制作组是否借此“赚钱”,是否换车换房等等,试图证明嘉宾只是节目制作方的“金钱陷阱”。这显然不能用“观众行为”来解释,而是一种典型的“饭圈文化”。从“划地盘”到“圈粉”综艺偶像养成讽刺的是,今天这些“攻击”节目的粉丝,恰恰是节目本身培养出来的。无论概念多么高调,多么狡猾,从始至终,《种地吧·少年篇》都是一档“偶像养成”节目,其核心关注点绝不是“种田”,而始终是“青春”。节目组从一开始选定的嘉宾就是“青少年”,第三季新招募公告中招募的18岁至30岁的年轻男性也瞄准了“青少年”。这并不意味着客人只是来表演或者他们不在乎。每个人都可以看到他们的真诚和奉献。然而不可否认的事实是,大多数综艺观众(其中80%是女性)就是喜欢看年轻、帅气、有活力的男生。如果主角是一个长相平庸的中年普通人,这部剧绝对不会在市场上如此受欢迎。为了达到“培养偶像”的目标,节目组打造了完美的“综艺景观”:在内容上,剧组煞费苦心,呈现出一群近乎完美的主角。节目组利用广阔的土地、“零片酬”的噱头(其实综艺嘉宾的收入不能仅限于片酬)、有限的物资,打造了一个堪称“国产娱乐”的场景。在缅甸北部。”在困难的条件下,他们对社会有着强烈的荣誉感和责任感。他们少了一些自私的欲望,多了一些团队精神。他们吃苦、奋斗、学习,被贴上积极的标签。在播出形式上,除了录播周期比其他综艺更长之外,还有频繁的直播,还有团体综艺和演唱会,可以说是全方位的立体陪伴和陪伴。培养粉丝粘性。更何况,粉丝被贴上“和火人”的标签,与节目内容、嘉宾有着深厚的绑定。虽然没有公投,但“和火人”只是101中“国民制作人”的另一个版本,给粉丝带来了强烈的参与感和成就感,仿佛这一切的成功都是“屏幕前有你”。分享”。

《种地吧》 (2023) 剧照。上述标志性的“圈粉”策略,将导致形成情感集中度极高的粉丝群体。值得注意的是,粉丝甚至广大公众往往认为真人秀节目,尤其是那些包含直播的节目,很难造假。一方面,长时间拍摄、局部直播,让“表演”变得困难;另一方面,这群明星的演技真有这么好吗? (演技那么好,为什么实际演戏的时候却表现不好?)但事实上,真人秀节目用“半真半假”来包装偶像已经不是什么秘密了。“真实性”作为培养策略日本文化评论家宇野恒弘,多年研究东亚流行文化,尤其对偶像行业有着深入的洞察,在其著作:010中对日本知名偶像团体“AKB48”和“小猫俱乐部”进行了分析—— 30000并得出结论,称与其他精心设计的偶像相比,“AKB48”和“小猫俱乐部”都通过强调“素人/素人感觉”向消费者展示了真实且“不假”的感受,并取得了成功。偶像之父秋元靖通过在节目中主持播出的所谓“选拔内幕/后台”的部分内容,营造了一种沉浸感。甚至还有一些假装隐藏摄像头拍摄的镜头,在休息室“露出”偶像的真面目,给消费者一种上帝视角的感觉。有时,他们也会额外展现偶像的一些微不足道的缺点,让内容更加真实,引发观众更深层次的情感共鸣。宇野恒弘认为,这种“半透明”的真实感已经成为我们这个“小人物”时代的常态。将自己定义为某种类型的人/角色(即为自己创造的角色)早已成为应对当今众多挑战的必要条件。作为不同社区沟通的一部分,我们(无意识地)用特定的角色身份来面对某个群体,就像打适当的牌一样。正是在这种“半真半假”的掩盖下,《小人物时代(時代)》位老观众才会相信——这样一批颜值出色、与公司签约、成为明星的嘉宾是真实存在的看似荒唐的结论。我热爱这片土地,想长期当农民,而不是从事其他演艺工作。但事实上,所有内容仍然在制作者的掌控之中。无论是议程、拍摄范围还是剪辑,观众只看到他们需要看到的部分。

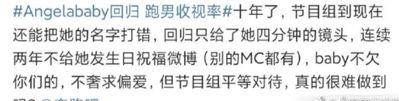

《种地吧》 (2023) 剧照。这种真实世界的模拟就像美国著名政治评论员、记者沃尔特·李普曼在《种地吧》中提出的“伪环境”:为了能够掌握真实的环境,按照简化的模型来模拟它。真实环境重建。一档设置得当的综艺节目就像是人类行为和情感的“实验室”,一切都按照导演的要求运行。观众在镜头里可以看到《十日》的辛苦,却看不到镜头外的场地选择、剧情设计、航班嘉宾安排、“插件”协助等,也无法判断嘉宾是否整个过程都在镜头外陷入困境。在“农场”上,他们真的参与了所有的耕作过程吗?他们之间的关系真的那么“积极”,没有嫉妒、争执或不和吗?更重要的是,观众无法确定自己是否真的得到了“零片酬”。他们参加节目的目的是什么?他们是真的想吃苦、学习、历练,还是只是被各地优秀帅哥美女所吸引的娱乐圈新人?寻找另一种摆脱困境的方法。毕竟,跳出节目花言巧语的视野,“种田”其实是一个很新的偶像卖点:他们是明星中最勤劳、最崇高的,也是明星中最有明星气质的。农场。的。粉丝们屡次吹嘘和称赞的辛劳和品质,比如吃盒饭、(相对)简单的住宿、下地辛勤劳作……只是广大农民平凡的日常生活。而这一切之所以值得被反复吹嘘和称赞,显得如此有价值,也正是因为他们的明星身份。因为他们表现出的就是“明明可以靠脸吃饭,却愿意在田里辛苦劳作”。但明星通过“吃苦”、经历“普通人”的事业而出名、获得大量好评和收入,到底意味着什么呢?被困在茧里:当粉丝开始绑架内容时近年来,由于题材限制、综艺节目高度依赖投资以及受经济环境影响等,综艺节目“寒冬”已成为行业共识。为了“生存”,很多节目都开始走话题路线,那就是“卖羊肉卖狗肉”。他们并不真正关注节目声称的内容,而是依靠流行名人或社会敏感话题来获得关注。比如,一些演技培训节目并不是靠精湛的演技和表演来走红,而是靠丑闻、嘉宾矛盾、明星出丑等,这种看似“聪明”的做法,不仅吸引了嘉宾,还制造了“黑”。和红”为节目带来的美誉,也进一步将节目与大明星和大流量捆绑在一起。于是,一个节目能否完成,就看“阵容”,以及“阵容”是否合适,是否愿意“炒作”。流量明星已经成为绝对的话语权持有者。《舆论》的成功虽然经历了一些波折,但却指出了另一条路,那就是素人/小明星主演的节目也能吸引观众。但这场“换人”争议却展现了美丽故事的另一面。 ——粉丝和同人文化对内容表现出深刻的影响和绑架,与之相关的冲突正在一次又一次上演。现在常见的情况是,网剧/电视剧在制作之前,粉丝会撕毁制作团队和经纪公司/工作室,为自己的偶像挑选剧本,抵制自己认为不合适的男女演员。在剧本创作、前期制作阶段,甚至节目播出后,粉丝都会撕毁节目,抗议自己的偶像戏份不够。就连爱情剧男女主的甜蜜爱情粉丝们也会争论谁戏份多、谁“偷偷改剧本”,这是“男主剧”还是“女主剧”?主导戏剧”。在综艺界,这样的战争正在逐渐燃起。比如,2023年Angelababy杨颖回归综艺《种地吧》(俗称跑男)时,粉丝发现终于回归的杨颖片头只有4分钟,而另一位女明星白鹿有10分钟。当时引发了很多抗议。

微博截图。这些现象的共同点是,粉丝普遍会认为内容制作者/经纪公司/播出平台等对自己的偶像不好,存在不作为、欺凌迫害、资源分配不均等行为。 “维权”成为粉丝们的通病。需要。事实上,这些欺凌行为的发生频率显然没有粉丝抗议的那么高。尤其是像《奔跑吧》这样的节目,使用不知名的新人意味着艺人与节目能够实现共同成功,甚至,从商业角度来看,还可以涉及到节目制作方参与艺人管理等后期环节利益。可谓是一箭多雕,节目组也没有必要“欺负”嘉宾。美国心理学家斯蒂芬·卡普曼曾提出“戏剧三角”理论。三角形的三个顶点分别是救助者、受害者和迫害者。他认为,在冲突情境中,人们会无意识地倾向于扮演任何一种角色,并合作或引导他人扮演其他角色。越有“修养”的粉丝,越容易感觉到自己在一步步守护着偶像的脚步,是名副其实的精神“守护者”。在拯救偶像的过程中,粉丝会觉得自己实现了自我价值。一方面,他们保护了“弱势”偶像,另一方面,他们勇于站出来与不公正势力作斗争,表达合理诉求。结果,正常的内容生产发生了变化。一切都像KPI(工作表现),是一个明星的成绩和可以量化的指标:偶像出现在电视剧/综艺中多久了,处于什么位置,是否受到“高度赞扬”。被“吸血”,事业能否取得成功,都是粉丝们考虑的问题。在这个逻辑下,“嘉宾服务于内容”或者内容好不好是最后要考虑的事情,虽然大家都应该明白,好的内容和作品应该用来宣传每个偶像。这就是我们目前面临的困境。这不是一朝一夕的事情,也不是某个团体的“功劳”。它是由追求眼球和资本的大众文化生产行业主导的,也是由充满热情和向往的观众创造的。作者/阿莫编辑/走动校对/刘宝庆