著名演员石凉:与丛珊离婚后又再婚,前妻后妻的孩子都是宝!

在纷繁复杂的娱乐圈,明星的婚姻与家庭生活总是备受关注。

人们常说,清官难断家务事,即便是寻常百姓家,亲生的两个孩子都未必能做到一碗水端平,更何况是牵涉到前妻与现任的重组家庭。

然而,在演艺圈中,却有这样一位演员,他用自己的智慧与真诚,将这个难题处理得游刃有余,被不少人誉为“端水大师”。他,就是著名演员石凉。

石凉这个名字,对于很多观众而言,或许与北京卫视那档充满历史厚重感的《档案》栏目紧密相连。

他那富有磁性的嗓音和沉稳睿智的主持形象深入人心,但鲜为人知的是,这位在镜头前解读他人档案的讲述者,自己的人生才是一部更值得细细品味的厚重档案。

从四川小城的工厂车间到光影流转的巴黎片场,从一段破碎的跨国婚姻到如今儿女双全的幸福家庭,石凉用前半生的漂泊与试错,换来了后半生的通透与平和。

他向我们证明了,只要用心经营,即便是重组家庭,也能让前妻和后妻的孩子,都成为手心里的宝。

前半生的漂泊与遗憾:一段跨国婚姻的破碎

石凉的人生起点,与艺术似乎相隔甚远,1960年,他出生在四川泸州一个普通的石油职工家庭,父母为他规划的人生轨迹,本是按部就班的安稳。

他也确实循着这条路走过,下过乡,返城后在父母单位的工厂里当了一名机床工,但骨子里的那份“不安分”,让他始终渴望看到车间之外更广阔的世界。

1977年,高考恢复的消息点燃了他心中的火焰,第一次尝试,他的数学只考了8分,但这并未将他击倒。

第二年,他卧薪尝胆,成功考入北京外国语学院,主修法语,大学时代的石凉,早已展现出超越语言学习的综合能力。

他是合唱团的骨干,是篮球队的主力,还是文艺部部长,这段经历为他日后的人生打开了无数扇门,毕业后,他并未止步,又进入国际关系学院攻读法律硕士。

之后的人生,仿佛按下了快进键,石凉远赴法国,开启了一段极为丰富的海外生活。

他不仅在法美电影戏剧学校系统学习表演,还拿下了MBA学位,甚至在律师事务所和跨国公司都有过工作经历。

这些看似毫不相关的履历,共同编织成了他独特的知识结构和深厚的人生阅历,正是在浪漫的巴黎,他邂逅了生命中一个重要的人——演员丛珊。

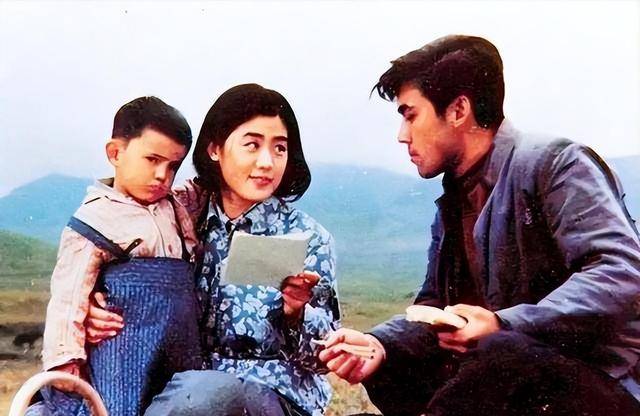

1987年,早已凭借电影《牧马人》中“李秀芝”一角家喻户晓的丛珊,也来到巴黎深造,在一个广告拍摄现场,丛珊因语言不通与导演沟通不畅,陷入了尴尬。

此时,石凉用一口流利的法语上前解围,语言瞬间成了敲开两人心门的钥匙。

两个在异国他乡漂泊的年轻人,因为共同的文化背景和对艺术的热爱,迅速走到了一起,1993年,他们在巴黎的一个小教堂里许下终身誓言。

两年后,儿子吴迪的出生为这个小家庭增添了无尽的喜悦,然而,新生命的到来并未能长久地维系这段感情。

为了事业,两人开始聚少离多,丛珊前往香港担任凤凰卫视的主持人,而石凉则继续留在法国打拼,出演了《守护神》、《黑狗》等影片。

巨大的地理距离和繁忙的工作,逐渐侵蚀了他们的婚姻,沟通越来越少,隔阂越来越深。

石凉后来在反思这段婚姻时,曾痛心地说:“忘了陪伴才是最珍贵的承诺。”1996年,这段仅仅维持了3年的婚姻走到了尽头。

丛珊带着年仅1岁的儿子吴迪回到国内,而石凉,则选择留在法国继续他的演艺事业,这一别,不仅是夫妻情断,也开启了他与儿子之间长达数年的情感缺位。

后半生的智慧与圆满:爱是乘法而非减法

离婚后的4年,石凉在法国影坛小有名气,但对儿子的思念与愧疚却与日俱增。

2000年,在导演杨亚洲的劝说下,也出于对儿子那份难以割舍的牵挂,他毅然决定回国发展。

当他满怀期待地站在儿子面前时,换来的却是吴迪全然陌生的眼神,在孩子的世界里,他只是照片上一个模糊的身影,一个名义上的“父亲”。

父子关系的断裂,像一根尖刺深深扎在石凉心里,他没有选择用父亲的权威去强行说教,而是用一种近乎笨拙却无比真诚的方式,重新“追求”自己的儿子。

他发现吴迪喜欢打篮球,便天天陪着他泡在球场上,从基本功到战术技巧,耐心地一一指导;他看到儿子爱弹吉他,就自己偷偷报名学琴,只为能和儿子一起哼唱几句共同喜欢的旋律。

在吴迪叛逆的青春期,石凉选择做一名耐心的倾听者,从不指责,只是默默陪伴。

真正的转折点发生在吴迪15岁那年,经历了一场少年时代的失恋后,吴迪第一次主动拥抱了父亲,哭着说:“爸,我现在才明白你当年有多难过。”

那个拥抱,如春风化雨,瞬间融化了父子间长达十余年的冰山。

情感的修复带来了意想不到的连锁反应,吴迪在父亲的影响下,大学选择了戏剧文学专业,父子俩从隔阂的父子变成了无话不谈的亲密搭档。

与此同时,石凉自己的生活也迎来了新的篇章,2011年,前妻丛珊与导演萧锋再婚,石凉真诚地送上了祝福,这份豁达与尊重,也让儿子吴迪看到了父亲的胸襟。

2012年,在一次朋友聚会上,石凉认识了一位圈外设计师,她温柔通透,非常理解并支持石凉的事业和他的过去。

在决定再婚前,石凉郑重地征求了儿子的意见,吴迪笑着说:“爸,你开心就好。”

2013年,石凉再婚,次年,他的小女儿出生,他成了一个儿女双全的父亲,如何平衡对两个孩子的爱,成了他人生新的课题。

而他用行动给出了最完美的答案,他将自己的育儿哲学总结为一句话:“爱不是减法,是乘法。”

他将这个理念贯彻到了生活的每一个细节里,出差回来,礼物永远是准备两份,一份是给女儿的漂亮玩偶,一份则是给儿子的乐队CD或专业书籍。

给女儿讲睡前故事时,他会特意录下来,发给住校的儿子,让他也能感受到父亲的晚安问候,他用行动告诉两个孩子,新成员的到来不会分走任何人的爱,只会让这个家的爱意加倍。

在他的引导和现任妻子的理解支持下,家庭氛围充满了爱与和谐,吴迪发自内心地疼爱这个同父异母的妹妹,会主动承担起照顾妹妹的责任,带着她去游乐园玩耍。

而妹妹也总会奶声奶气地黏着“哥哥”,兄妹情深,其乐融融,现任妻子看在眼里,也感慨地说:“爱从来不用教。”

如今,年过六旬的石凉将更多的时间留给了家庭,他常常带着一双儿女去露营,享受着这份来之不易的幸福。

从泸州到北京,再到巴黎,最后回归家庭,石凉的人生画出了一道复杂的弧线。

他或许不是一个在婚姻上一帆风顺的人,但他用后半生的智慧与担当,亲手改写了自己的人生剧本,弥补了过去的遗憾。

他让我们看到,无论婚姻如何重组,对孩子的责任与爱是永恒不变的。

前妻的孩子是宝,后妻的孩子也是宝,当父亲的心里装着对每一个孩子的真诚与公平,那份爱便能超越血缘的界限,构筑起一个真正温暖和谐的家。