原创 13年前被骂“白眼狼”的农村男孩,如今用20万存款狠狠打脸全网!

逆光绽放:一个被曲解少年的沉默反击

命运转折:从闪光灯到聚光灯下的阴影

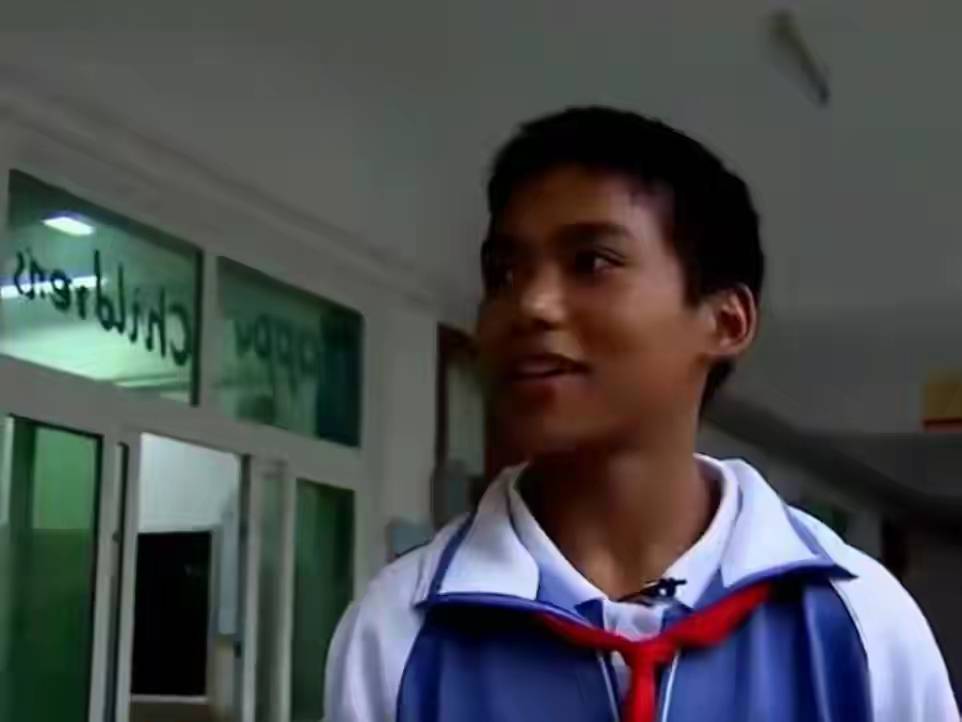

2012年的摄像机镜头,将一个云南山区少年推向了舆论风暴的中心。吴宗宏,这个来自普洱偏远山村的14岁少年,在《变形计》节目组的精心编排下,被塑造成一个"忘恩负义"的典型。当城市"父亲"随手递来千元钞票时,这个数字在他眼中重若千钧——那是他山区父母整年的血汗收入。

节目播出后,一句被刻意截取"城市爸爸更好"的只言片语,让这个少年瞬间沦为全网口诛笔伐的对象。但鲜有人知,这句被剪辑得面目全非的话语,原本包含着对生父采松脂供他读书的深切感恩。

幕后真相:被操控的真人秀剧本

在镜头之外,节目组的操作堪称一场精心设计的表演。当吴宗宏试图打工为城市妹妹准备礼物时,制作团队不仅袖手旁观,更暗中阻挠。那些被刻意放大的"砸摄像机"画面,实则是少年在持续跟拍压力下的崩溃瞬间。

更令人愤慨的是语言暴力的精心编排。制作人用剪刀手将"城市爸爸很大方,像亲爸爸一样"与"生父虽穷却拼命供我读书"的完整表达,残忍地腰斩为单薄的六个字。这种专业级的形象谋杀,让一个懂事的孩子沦为观众情绪宣泄的靶子。

沉默反击:用行动书写的自白书

回到大山的吴宗宏选择用最沉默的方式回应喧嚣。当同龄人还在享受青春时,他已在广州的便利店熬夜打工;当别人抱怨课业繁重时,他正就着矿泉水啃着干瘪的包子编程到天明。四年大学生活,他同时扮演着学生、程序员、服务员的多重角色,最终不仅清偿债务,更为家人带回20万元的积蓄。

与之形成荒诞对比的是城市少年易虎臣的轨迹。短暂的"变形"效果如昙花一现,最终陷入债务泥潭。而那个被贴上"白眼狼"标签的山村少年,却用代码改写命运,成为互联网公司的技术骨干。

媒介反思:被消费的纯真与真实

这场持续13年的现实剧集,暴露出真人秀工业的残酷本质。为了制造"农村孩子被物质腐蚀"的叙事快感,制作方不惜摧毁一个少年的名誉。那些跟风谩骂的观众,又何尝不是刻板印象的共谋?

如今的吴宗宏早已褪去青涩,在广州的高楼间从容行走。当被问及过往,他只是平静地说:"美好的生活从不是被赠予的礼物。"那些深夜的键盘敲击声、便利店里的扫码声、汇款单的沙沙声,构成了他最有力的辩词。

这个关于误解与救赎的故事最终证明:真正的变形从不发生在镜头前,而是在命运的重压下依然挺直的脊梁。十三年的沉默成长,让那个在聚光灯下被扭曲的少年,最终活成了照亮家人的光。