原创 59岁的脑梗舅舅骑三轮车来看母亲,看到母亲给舅舅洗头,我哭了

姥姥去世的时候103岁,她有五个孩子,四个儿子一个女儿,我今天所写的是我小舅和我母亲的故事。

姥姥生我小舅的时候48岁,属于老年得子,小舅在我母亲的背上长大,姐弟俩的感情非常深。

四年前,小舅在上海工作时,意外患上了脑梗,几经周折身体才康复,但落下了后遗症,右半边身子完全不能动。

今年春天,我们家的大蒜成熟了,几年没回老家的小舅,骑着老年三轮车带着一袋子苹果来探望母亲,到家时,母亲给舅舅洗起头,两位老人弯腰的那一瞬间,我被感动了。

姥姥生我小舅的时候48岁,上面生了四个孩子,三男一女,母亲排行老大,她和小舅之间相差17岁。

姥姥临产时,姥爷去邻县拉煤几天没回来,村里的赤脚医生出诊迟迟没回来,再加上姥姥年岁大了,耗费两天愣是没把小舅生下来。姐弟几个急的团团转。最 后母亲跑到姥姥床前跟姥姥说,姥爷拉着架子车回来了,走到村口了,马上就到家了。姥姥心里这才踏实了下来,安安稳稳把小舅生了下来。

姥爷给小舅取名“明甫”,因为高龄产子,小舅在家里成了香饽饽。

小舅出生时姥姥没奶,当时是大集体,姥姥姥爷每天都要去生产队干活,照顾小舅的任务落在了母亲肩膀上。

母亲初中毕业后,在村小学当民办老师。早上去学校抱着舅舅,到了学校,就把舅舅放到桌子上,她备课、讲课。下课了,就抱着舅舅满村跑,遇到奶孩子的婶子大娘,就把舅舅递过去,吃上几口奶,再急匆匆抱到学校。

天天跑着终归不是事儿,母亲又想了个辙,跟生产队放羊的大爷商量,一天送过去三捆草,换来一碗羊奶。

母亲便放了学背上舅舅,带着我大舅、二舅、三舅天天溜着河堤边,割三捆草送到羊圈,再把挤好的羊奶端回去。

家里五个孩子,姥姥干完活儿回来,料理好家务活,已经是半夜了,舅舅早已在母亲的怀里睡着了。

一天又一天,舅舅习惯了母亲的味道。

舅舅会走后,便天天跟在母亲身后去学校,母亲在讲台上讲课,舅舅坐在教室后面玩,有时候玩烦了,钻到课桌底下,顺着教室爬来爬去。只等到母亲讲完课,把舅舅拎出来,给他一根笔,一个本子让他在上面写写画画。

放学后,舅舅便跟着母亲回家。

舅舅在镇上读初中的时候,母亲成家了,我们家和姥姥家相距八里半路。初中学校距姥姥家仅有一里半路,那会儿舅舅走读不住校,天天晚上放了晚自习,背着书包步行八里半路到我家,早上四点钟起来,跑着再去学校。

那会儿,我们家生活条件不富裕。

母亲刚生了我哥,天天凌晨点着煤油灯,坐在灶屋里,给舅舅烙上几个玉米面饼子,装点咸菜,早上舅舅走的时候捎上。

父亲看舅舅天天来回跑,正是长身体的时候,白天干活儿,晚上溜着河边捉鱼摸虾,逮到的鱼炖了,留给舅舅喝。

寒暑假,舅舅干脆住到了我家,背着我哥到处跑着玩。

舅舅读初三那年,父亲去了北京工地干泥水匠,工期紧,赶上夏收,没回来。

舅舅白天上课,晚上跑回来帮我们家搭夜割麦,割到半夜,几个麦捆摆一块,躺在上面睡觉,早上看着月明再去学校读书。

母亲心疼舅舅,不让他干,舅舅说,我多割点儿,您就少割点儿。

初中毕业后,舅舅落了榜。当年报名参了军,去了部队。

参军三年,舅舅给母亲写了三年信。

舅舅复原后,分到了我们镇里。下了班就往我们家跑,地里活儿,家务活儿,他抢着干,干完了坐在院子里,辅 导我写作业。

头个月发工资,舅舅就给母亲送了回去。

父亲看舅舅天天步行,便买了辆自行车给他。有了自行车后,舅舅上下班就不用赶了,早上骑着自行车带着我,把我送到学校门口,他再去上班,下午下班在学校门口等着我,接上我和我一块回家。

这样的日子,一直持续到舅舅成家。

舅妈在城里的化肥厂工作,厂里分了家属院,舅舅也搬到了城里。不过,舅舅还是隔三差五来看看母亲,帮着干些农活。

表弟出生后,舅舅慢慢的来我们家的次数少了,但是每年农忙,舅舅都会来我们家帮忙。

我17岁的时候,母亲生病住到了医院,当时要做手 术,舅舅赶着前一晚上就守在母亲床头了,唠唠叨叨跟母亲说了半宿话。

上午八点,母亲进的手 术室,舅舅便一直守在手 术室门口,走走站站蹲蹲,扒着门缝往里面看,母亲一直没出来,舅舅急的满头大汗。

一直到下午一点,母亲还没推出来。

我出去买了饭递给舅舅,他连连摆手:

不饿不饿,你 妈没出来,我吃不下。

下午三点多,母亲出了手 术室,推出来的时候,舅舅哭的稀里哗啦的,嘴里念叨着,没事就好,没事就好。

反而是,舅舅比我和哥还要紧张的多。

手 术后,舅舅请了一周的假,二十四小时守在了母亲床前,一天三顿饭给母亲做好送医院,给母亲洗头、洗脚,搀扶着她做康复训练。

我和哥上前帮忙,舅舅连连摆手:我来我来,我馋着你 妈心里踏实。

假期结束后,舅舅白天上班,晚上在母亲床前支了个躺椅。母亲在医院住了三十三天,舅舅守了三十三天。

有一次,邻床的病友问母亲:你那么年轻儿子都这么大了?

母亲笑着说:这是我娘家弟弟,娘48岁生的老儿子,我俩年龄差的多。

病友嘿嘿笑了起来:比你儿子闺女孝顺呐。

说的我都有些不好意思。

母亲出院后,每到周末,舅舅便拎着老母鸡来给母亲炖鸡汤。

街坊四邻都说,月啊,你这小 弟弟没白疼。

每每听到街坊四邻的夸耀,母亲就笑的合不拢嘴。

我二十五岁那年,舅舅第 一次脑梗住院,母亲那会儿已经将近六十岁了,但还是守在医院,照顾了舅舅二十多天。

母亲说,我病的时候,你把我照顾的好好的,你病了我守着你,咱俩相互依靠着把身体养好。

那年,舅舅康复后,选择了退休。

在家休息了三年,表弟读大学后开销多了,他就去了上海工作。

可谁知,姥姥去世后的那年秋天,舅舅脑梗又复发了。

在上海转了几次医院,医生都说没希望了,舅妈就是不放弃,把舅舅从上海带回来,转到市医院,再到县医院。

母亲那年70多岁了,舅妈打电话说,可能没希望了,医生让家属来医院都见见他。

我带着母亲去了医院,母亲坐在舅舅床前一天没起来,从小时候讲到读书,又从读书讲到了去参军,还把舅舅写的信,翻出来读给舅舅听。

奇迹发生了。

舅舅醒了过来。

满屋子的人,他只认得母亲,紧紧抓着母亲手不放。

当时,舅妈选择了转院,带着舅舅去了省城,母亲也跟了过去,我担心母亲的身体,也想跟过去,母亲没同意。

她说,我心里有谱,再说了你舅妈在身边,放心吧。

经过一个多月的治 疗,舅舅康复了,但留下了后遗症,一边身子没了感觉,走路拖着右腿,一拐一拐。

舅舅慢慢恢复了,母亲也回到了老家。

老家离县城二十多里地,我每次回老家,便把母亲带到城里看看舅舅,表弟在读大学,开销多,舅妈又去了上海。

而我的父亲也将近80岁了,他身体不太好,母亲做过几次大手 术,身体也不是很好。

有时候,我工作忙回家次数少了,父亲便骑着三轮车,带着母亲,去舅舅锻炼的公园,陪着他说会儿话。

舅舅每次看到母亲,都会塞钱给母亲:大姐,你没有退休金,拿着花。

母亲推脱不要:你那点儿退休金,够你花就行,别挂念我了。

舅舅说,我花不完,你没有退休金手头紧,我给你。

今年,是舅舅脑梗后的第 四年,这几年他住在县城,因为身体的原因一直没有回过老家。

那天是周末,我正在院子里给父亲理发,铁门响了,我回头一看,愣住了。

舅舅骑在三轮车上,拿着棍子捣着我家的门(脑梗后的舅舅吐字不清晰,沙哑,声音又小)。父亲一下就破防了,起身出了院子。

我忙回屋把母亲喊了出来。

父亲说:“明甫,这么远你咋回来了?”

母亲说:“涵洞口坡那么长,你咋骑过来了呢?”

舅舅嘿嘿笑了:“我在路边等了会儿,有个开车的,把我背到他车上,把我送过涵洞,又把我车给我骑上来了。”

母亲的眼眶瞬间红了。

母亲说,这段时间地里活儿多,我寻思着忙完这几天就去看你。

舅舅说,我这身体好多了,能回来瞧你了,你年龄大了,别来回跑了,往后我回来。

母亲把舅舅迎到了院子里。

舅舅说,妮儿,我买了袋面苹果,在车后面放,你拿下来放屋里。

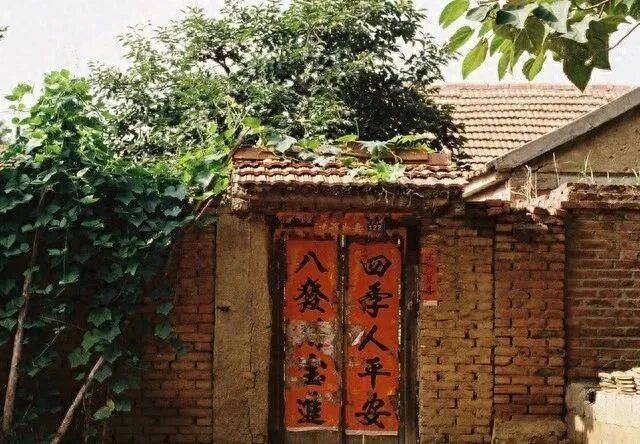

我们家是那种老院子,进堂屋有几个高台阶,舅舅走着不方便,母亲去拿了椅子,几个人坐在了院子里的杏树下。

唠了会儿嗑,母亲说,妮儿在家呢,我烧点儿热水,给你洗洗头,让妮儿把你的头发给推了吧,天热了,推了凉快。

舅说,行。

我找了高凳子,母亲把洗脸盆放上去,给舅舅洗起了头,边洗边问,哪边痒?

舅舅说,大姐你轻着点儿,老了老了,手劲儿还那么大,你洗头可没有妮儿温柔。

母亲笑着说,她是晚辈,她给你洗头肯定温柔,我是大姐,不一样。

(这几年我有空就会去舅舅家帮他洗头。)

听到舅舅和母亲的谈话,我偷偷 拍了照片,存了起来。

舅舅低着头,就像小孩子一样。

母亲弯着腰,两个半百的老人,头发都白完了,此时76岁的老母亲,在给59岁的舅舅洗头。

头顶的杏树叶随风哗啦啦响,我的眼眶湿润了。

这就是所谓的姐弟情!

尽管两个人都已年过半百,却还是挂念着对方。