原创 事业再好有什么用?女儿常年在国外,85岁达式常独居上海无人陪

还记得著名表演艺术家达式常吗?

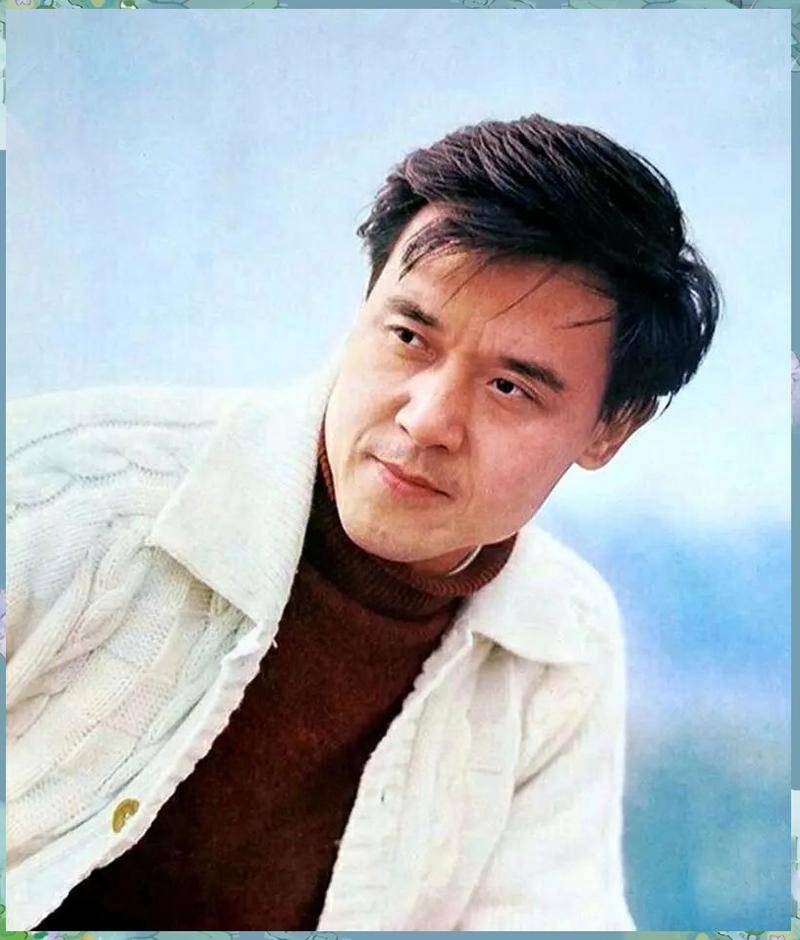

他曾是几代人心中的“银幕情人”,英俊儒雅,风度翩翩,晚年还获得了中国电影金鸡奖的终身成就奖。

然而除了演戏以外,就很少出席活动的他,已经有一年的时间的没有出现在公众面前。

那么如今的他现在又过着怎样的生活呢?

01

2023年,在中国电影金鸡奖的颁奖礼上,所有的灯光都打在了一个老先生身上。

他穿着一身蓝色西装,腰板挺得笔直,虽然已经年过8旬,但眉眼之间,还是能看出当年那个迷倒万千观众的“抒情小生”的影子。

他就是达式常,手里捧着的,是中国文联颁给他的“终身成就奖”,这是对他演了一辈子戏的最高认可。

台下掌声雷动,可谁能想到,热闹散去,奖杯背后的生活,却是另一番光景。

颁奖的喧嚣很快就过去了,达式常回到了他住了大半辈子的上海老街。

这里没有明星标配的大别墅,只有挤挤挨挨的房子和熟悉的街坊邻里,达式常脑子清楚,腿脚也还利索,也不去养老院。

这种选择的背后,其实是一个老上海人最朴素的想法,落叶归根嘛,他不是没钱过更好的生活,但他选择了这个能让他心安的地方。

当然在很多人眼里,这样的生活太孤独了,据达式常的同事所说,他的妻子王文皓在十年前因病去世,两人相濡以沫了半个世纪,说走就走了。

唯一的女儿,早在很久之前就去了国外,在那边有了自己的家庭和生活。

亲人远在天边,事业的辉煌也成了老照片上的记忆,达式常的晚年,好像真应了那句“高处不胜寒”。

可这真的是一场空吗?或许对他自己来说,这更像是一种自己选的清净。

他把时间用自己喜欢的方式填满,跟老邻居们聊聊天,在熟悉的环境里溜达,就算亲人不在身边,他也在努力把这一个人的日子,过出自己的乐趣。

02

达式常的演艺生涯,简直就是一部活生生的中国电影史,他天生一张好看的脸,在那个年代,这就是老天爷赏饭吃。

1962年他刚出道,就靠着一部电影让大家记住了他。

后来在《春苗》《难忘的战斗》这些片子里,他那种既正派又儒雅的气质,一下子火遍了全国,成了那个年代姑娘心中的“男神”。

但他跟现在一些只靠脸的演员不一样,他对“演员”这个职业,心里是存着一份敬畏的。

他一直记得老师跟他说过的话,大意是摄影机在哪儿,你的脸就得在哪儿。

这句话他记了一辈子。在那个拍摄技术还很落后的年代,演员得用全身心去配合笨重的机器,为了一个好镜头,在艰苦的环境里一遍遍地打磨。

这种吃苦耐劳的精神,刻进了他的骨子里。

所以后来他看到有些年轻演员对着一块绿布演戏,动不动就用替身,他会毫不客气地批评,说这哪是演戏,简直是把自己当成一张照片,没有灵魂。

他的事业也不是一帆风顺的,虽然靠“抒情小生”出了名,但他不满足于此。

在电影《人到中年》里,他演一个叫傅家杰的知识分子,把中年男人的那种儒雅、压抑和生活压力下的无奈,演得活灵活现。

后来在电影《谭嗣同》里,他更是彻底颠覆了以前的形象,演活了一个充满激情又带着悲壮色彩的爱国志士。

电影里有一个他拔剑出鞘又瞬间收回的动作,干净利落,那个眼神里的决绝,到今天还被影迷们反复提起,足见他的功力有多深。

正是因为他总想着突破自己,才从一个“偶像”变成了一个真正让人尊敬的“实力派”。

他用一辈子就干好了“演员”这一件事,那座终身成就奖的奖杯,是他多年努力换来的成就。

03

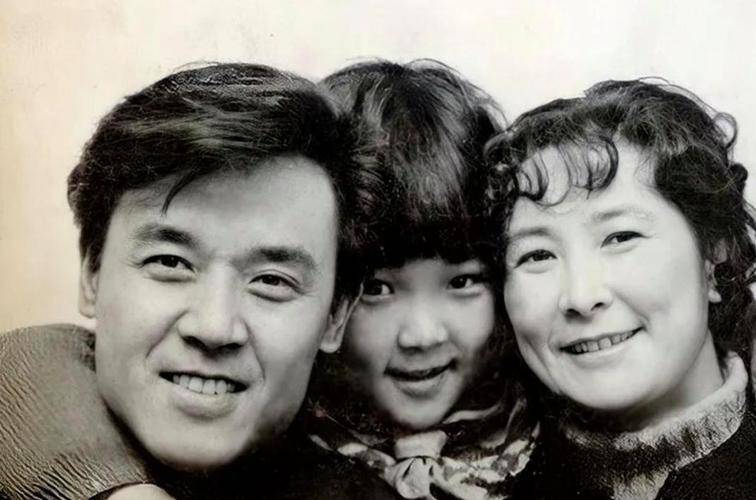

事业上的成功,离不开一个稳固的家,而达式常的感情生活,本身就是一段让人羡慕的故事。

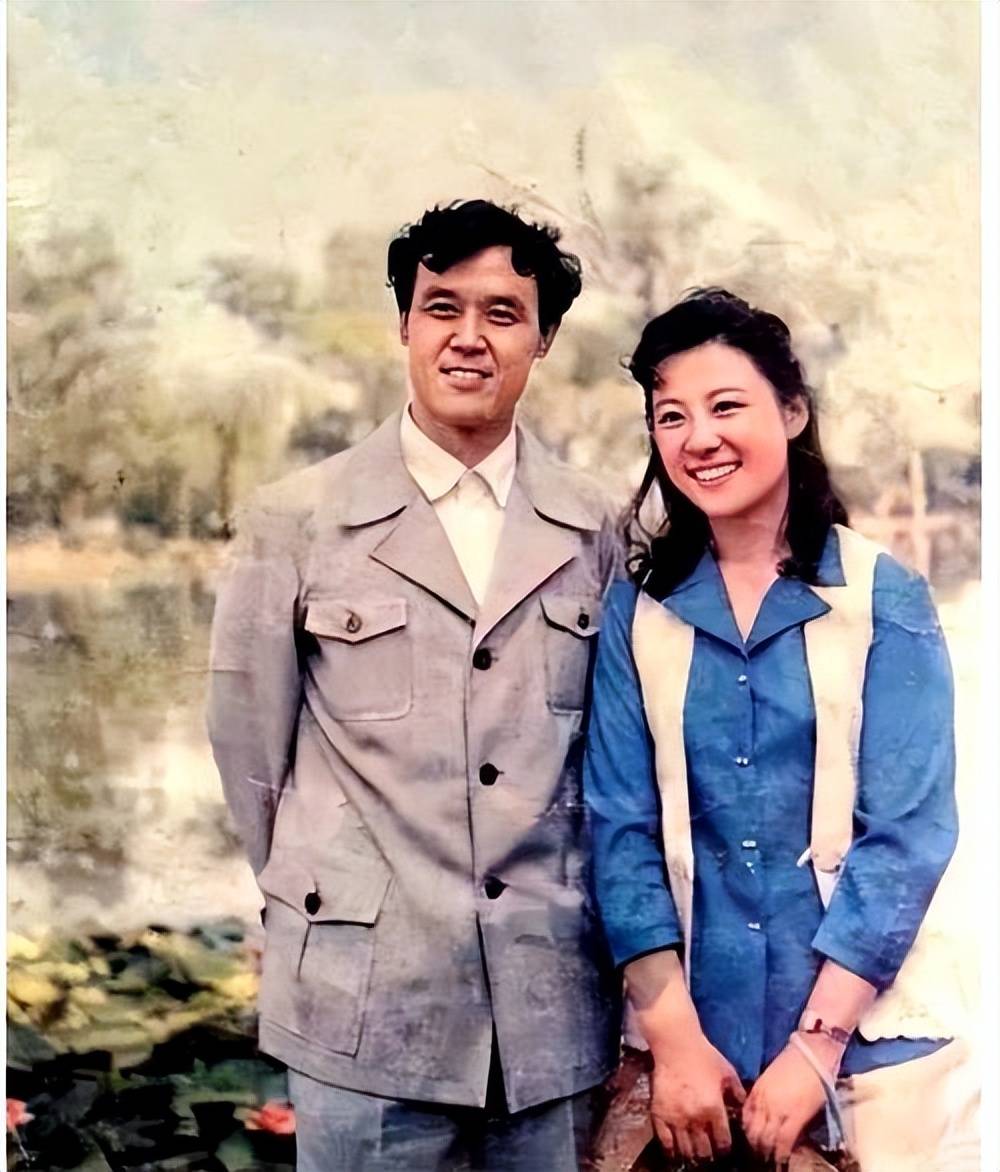

他的妻子王文皓,是他的大学同学,也是他的初恋,王文皓家里条件不好,一个人在上海读书,孤苦伶仃的,还因为生病休过学。

就在她最难的时候,达式常走进了她的生活,给了她最需要的温暖和依靠。

他们的感情,就是在那个朴素的学生年代一点点建立起来的,特别纯粹,也特别牢固。

结了婚以后,达式常的名气越来越大,一年到头天南海北地跑剧组,夫妻俩聚少离多。

王文皓一个人扛起了家里所有的事情,照顾女儿,操持家务,成了他最坚实的后盾。

他们一家三口,在圈子里是出了名的模范家庭,达式常自己也常说,这辈子亏欠家里太多了。

他本想着,奋斗了一辈子,老了总算可以多陪陪老伴,好好弥补一下过去的遗憾,可谁知道,命运偏偏不遂人愿。

2015年,75岁的王文皓病逝了,这个打击对达式常来说太沉重了。

陪了自己五十多年的爱人突然没了,那种心被掏空的感觉,外人根本体会不到。

老伴走了之后的这十年,女儿也劝过他,让他再找个伴儿,可他都一口回绝了。

他对爱情的这份忠诚,就跟他演过的那些深情角色一样,也让他的晚年多了一份让人敬佩的孤单。

这份坚守,是他对亡妻最深的怀念,或许也是他选择一个人生活,守着回忆过日子的主要原因。

达式常的人生,也反映了很多中国家庭正在面临的一个普遍问题。

他的女儿选择出国,是因为当时正赶上“出国潮”,对于很多年轻人来说,外面的世界意味着更多的机会和更好的前途。

这么长时间的发展,足够一个人在另一个国家扎下根来,建立起自己的事业、家庭和朋友圈子。

让女儿放弃那边的所有东西回国照顾父亲不现实,可让一个八十多岁、习惯了上海弄堂生活的老人,漂洋过海去适应一个完全陌生的环境,同样太难了。

于是,就成了现在这样一种局面,女儿每年抽空来看看他,一家人短暂团聚,然后又匆匆离开。

而他呢,就继续守着上海的老房子,一边盼着他们回来,一边也习惯了分离。

信息来源: