演员化身间谍!朴赞郁指导的这部间谍剧,准备任务比执行任务更精彩

查米安·“查理”·罗斯是一名演员——也是《小鼓女》的主角。她被招募为间谍,甚至可能被当成恐怖分子。而AMC对1983年约翰·勒卡雷小说的改编似乎在暗示:这三种身份,或许其实是同一种人?

《小鼓女》对查理的职业选择和她被强行卷入的地下行动之间的界限的模糊,表现出了浓厚兴趣。以色列情报官库尔茨和他的冷峻搭档贝克尔精心策划了一场行动,计划渗透1979年的巴勒斯坦解放组织。他们对查理说:“我是我们这出戏的制片人、编剧和导演。”确实如此。他们为她安排了一出虚构人生戏。

查理是个波西米亚式的女孩,冲动、叛逆,出于“政治正确”的时尚趋势,对巴勒斯坦事业略有好感。库尔茨让她假扮成一名恐怖分子的弟弟米歇尔的女友,米歇尔本人已被以色列军方俘虏。在这个布置精妙的骗局中,库尔茨精心打磨“剧本”,安排“特效”(伪造的照片、被伪装成意外的谋杀),甚至推敲“演员”的动机。为了训练查理,他让贝克尔扮演米歇尔,但贝克尔显然是个极其不情愿的“男主角”。

库尔茨的愿望很简单:他脑海里的戏,必须成为现实世界上演的“真相”。

故事确实让人困惑——这是多数勒卡雷小说改编作品的共同点,《夜班经理》亦是如此。那部2016年的迷你剧为AMC确立了一套经典“勒卡雷+国际美景+国际帅哥美女”公式,而《小鼓女》几乎一丝不差地照搬了这套模式,优劣兼具。

与《夜班经理》的“表面快感”相比,《小鼓女》多少深入了一些,主要归功于一场令人惊艳的表演——女主角查理由在《麦克白夫人》中崭露头角的弗洛伦斯·皮尤饰演——以及由《老男孩》和《小姐》导演朴赞郁亲自执导的六集统一风格的视觉呈现。

不过,从整体来看,故事却显得既冗杂又空洞——是那种得靠演员天赋硬撑的制作,因为剧本本身支撑力不足。

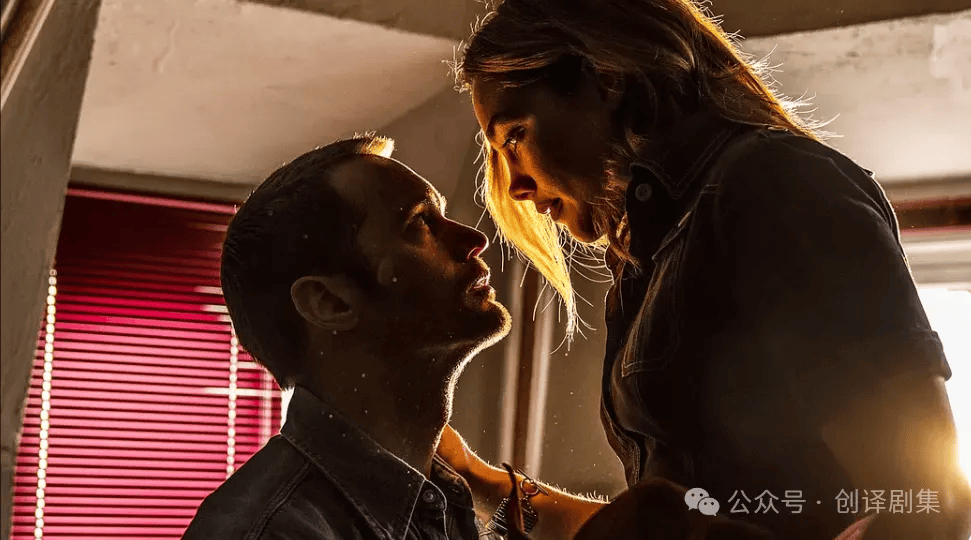

剧情一开始就有着“字面意义上的炸裂”——巴勒斯坦解放组织的一个恐怖小组在德国放置炸弹,袭击一名以色列外交官的住宅。随后节奏逐渐放缓,进入以色列特工策反查理、同时从真正的米歇尔口中套取情报的漫长部署阶段。虽然前几集节奏较慢,但由于异国风景和皮尤与亚历山大·斯卡斯加德之间微妙的情感互动,整体并不显得沉闷。

视觉上最精彩的一幕,发生在第一集——贝克尔假扮成一名游客,在雅典卫城前展开对查理的“初次诱导”。在这座巍峨古迹的映衬下,他们看起来既渺小又年轻,像是不谙世事的小人物,误入一场远超他们想象的权谋游戏。

实际上,查理在身材上也比剧中多数男性小巧许多,这种对比无形中强化了她在这群杀手之间的脆弱与不安。但皮尤在气场和银幕魅力上的补偿,远远盖过了身高的差距。很多段落里,她只是默默穿梭于各地,或者沉默地聆听“米歇尔”版本的贝克尔长时间的“跨洲排练”,但观众依然目不转睛。

她准确掌握了这个角色所需的复杂层次感——包括最关键的一点:查理其实并没有自己所宣称的那样聪明或无畏。斯卡斯加德饰演的贝克尔则始终内敛,有时甚至带点“忧郁大狗”的神情。而由迈克尔·珊农饰演的库尔茨,则是张力满溢的操控者。他在表演上横跨极静与极动两个极端,却始终能融合为一个整体——即便他本人看起来既不“以色列”也不“犹太”,但通过佩戴配饰、演讲独白,甚至在纪念1972年慕尼黑奥运遇难选手的碑前用英文和希伯来语咆哮的桥段,也多少弥补了这种错位感。

但随着剧情拉长,真正的主角其实渐渐浮现——那就是导演朴赞郁。他与摄影指导金宇亨有时会借用《夜班经理》的视觉模板,画面构图华丽精致,刻意衬托演员与背景的“好看”。但他们的画面始终带着一丝不安感,仿佛这些风景本身也意识到自己不过是库尔茨那出戏中的道具。如果你用力去推动某块纪念碑、某座山丘,它们就可能露出纸糊的真面目。

尤其在贝克尔训练查理的桥段中,现实感时常被打碎重组——上一秒她还在跟贝克尔对话,下一秒画面就切换成了“米歇尔”;背景也如同她身边的男人一样,随时切换,无迹可寻。

即便是间谍类型剧里常见的“车祸”或“暗杀”等情节,这部剧的呈现方式也与众不同,更加原始直接,也更令人出戏——不是因为不好看,而是因为出乎意料。

这是那种少有的类型作品:准备阶段反倒比执行任务本身更吸引人。也正因为如此,剧本的某些短板暴露得更明显,比如——剧本从未真正设立一个清晰的问题:一旦查理脱离了贝克尔与库尔茨的直接控制,她的忠诚究竟会站在哪一边?

不过朴赞郁不断找到新颖、出其不意的方式去拍这些类型化的情节,哪怕是老套路,他也能拍出新角度。同时,他也从演员身上榨取了极佳的表演张力。(《权力的游戏》中扮演“泰温·兰尼斯特”的演员在后半段登场,饰演一位英国情报官,完全不掩饰对库尔茨的蔑视,表演令人拍案叫绝。)