菲利浦·肯恩的景观梦境|在幽默与忧郁之间

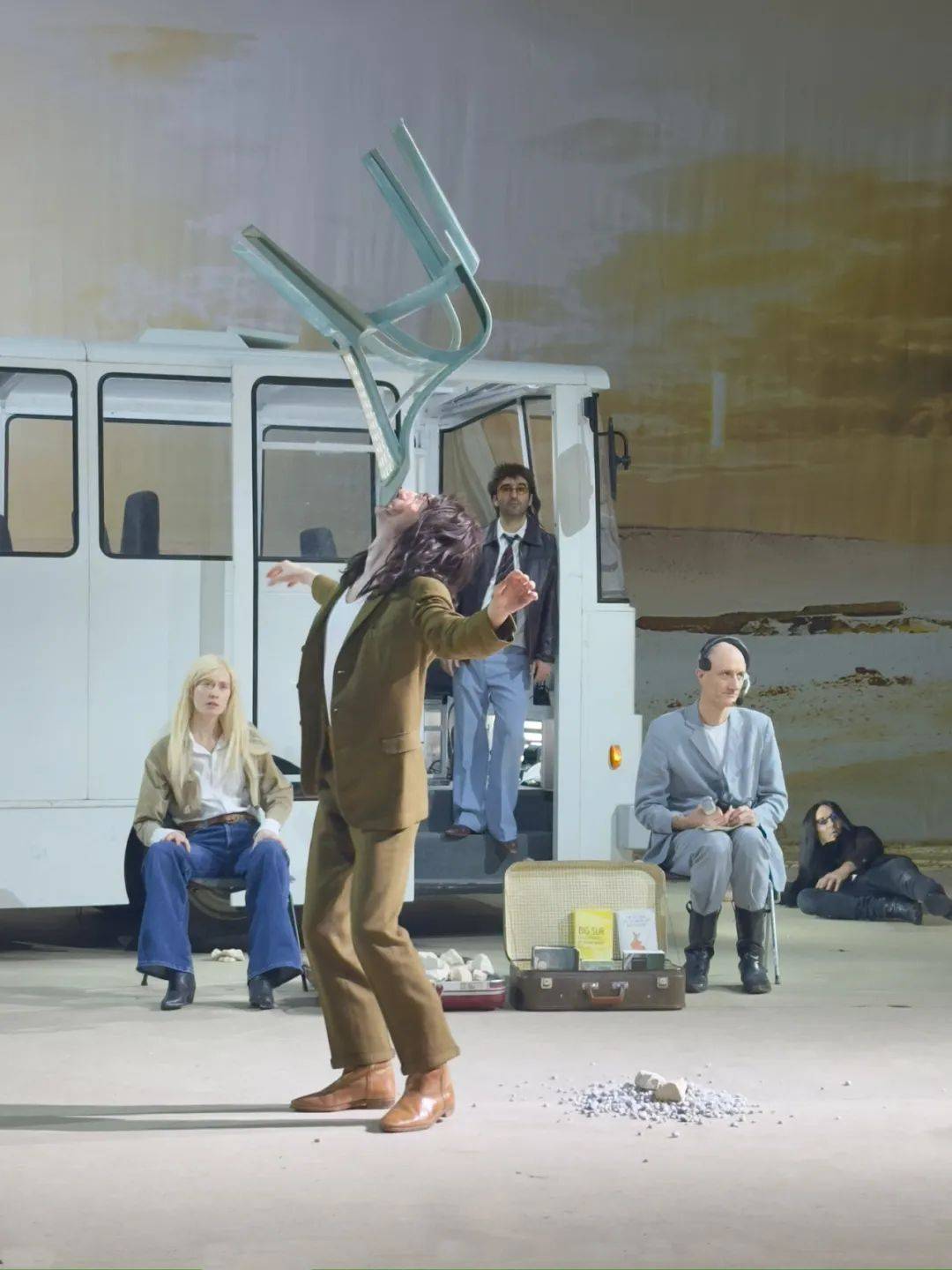

《人间乐园》剧照

2025年5月31日至6月2日,法国导演菲利浦·肯恩(Philippe Quesne)将携新作《人间乐园》(Le Jardin des Délices)登陆上海大宁剧院。早在2019年,他的《龙的忧郁》(La Mélancolie des dragons,2008)就曾在上海引发关注,观众由此初识这位导演如何以构建“景观”的方式打造出如梦似幻的舞台世界。作为当代欧洲剧场的重要声音,肯恩始终保持着鲜明而统一的创作风格——其中,法式幽默与非线性叙事的融合,构成了他剧场语言的关键。

菲利浦·肯恩的作品试图在舞台上“重现日常生活的时间”。他的舞台人物常常没有明确的目的,他们以缓慢而松弛的节奏行动,在微小琐碎的事务中消磨时间。这种抗拒戏剧性推进的节奏感,使观众仿佛步入一个脱离现实时间的平淡世界。表演者以从容不迫的姿态,在舞台上专注地处理生活细节,像是在用身体对抗当代社会加速机制的入侵。在戏剧编排上,肯恩刻意压低任何可能导致高潮的张力,强化这种看似无波澜的存在状态,反而制造出一种更持久的沉思和悬置。

《塞尔日效应》剧照

在《塞尔日效应》(L’Effet de Serge, 2007)中,主角塞尔日用生活中的简单物件煞有介事地给朋友们表演“戏剧性”片段,但他的表演笨拙、稚拙、甚至略显尴尬,观众既感到荒诞又无法确定是否应该笑出来。正是在这种“笑”与“不笑”之间的犹疑,肯恩建立起他所擅长的“荒谬幽默”效果——不是为搞笑而设的笑话,而是制造一种轻微不适的张力,观众在其中既疏离又被牵引。这种轻微的断裂并不是为了摧毁戏剧逻辑,而是为了刻意截断观众的线性思考,让观众始终保持一定的距离感,进入一种更具意识的观看状态。

肯恩的舞台人物往往是些平凡的小人物。他们从不试图改变命运,相反,他们以某种专注甚至童趣的方式,把注意力投注在微小的事务上:拆卸一个装置、搭建一个物件、制造一个声音……仿佛是一群童心未泯的人在无所事事中自给自足地建构一个微型乌托邦。他们身上的个性被刻意削弱,不具备戏剧冲突的强烈动机,却因此呈现出纯粹、好奇、质朴的一面。他们的无为状态,与其说是无聊,不如说是对现代社会结构与焦虑节奏的一种温和反讽。

肯恩的作品结构松散、不追求起承转合,他用“观察”代替“冲突”,用“状态”代替“发展”,用“重复与延迟”代替“高潮与结局”。例如在《源于自然》(D’après nature,2006)中,人物设定的目标是“修补臭氧层”——一个听起来宏大的使命——但整部剧几乎被微小的等待、沉默、重复动作所占据。

这些形式的实践扎根于一种典型的法国式幽默传统。与英式讽刺的冷峻、或美式幽默的情景化机制不同,法式幽默更偏爱荒诞与松散,更倾向于用夸张的自嘲调侃现实。在法国文化中,很少有人以强国姿态自居,相反,“小国小民”的视角反而赋予了他们观察世界的特殊锐度。他们乐于调笑自己国家的政治人物、知识分子与精英文化,把尖锐的批评包裹进一种看似轻盈的荒谬之中。这种风格一直深植于法国戏剧与电影的传统之中。莫里哀曾说:“喜剧的责任,就是通过娱乐来纠正人的缺点。”正是在这种精神下,法国喜剧发展出一种独特的现实讽刺语言:以笑对真,以轻绘重,让人在捧腹之余不得不正视日常的怪诞与虚伪。

在《人间乐园》里,肯恩延续了这一传统的幽默锋芒。他将媒体塞入一个封闭的“盒子”进行调侃,把民主还原成一场滑稽的投票表演,每个人都在滔滔不绝地表达,却无人真正倾听。舞台变成了一座“废墟中的游乐场”,世界仿佛已经崩塌,但人类依然在自娱自乐。

《人间乐园》剧照

菲利浦·肯恩的戏剧语言建立在一种典型的“碎片化”结构之上。他打破线性叙事,将舞台构建为多个无明显因果关系的片段的并置。情境与情境之间缺乏传统戏剧的推进链条,反而因此制造出某种预料之外的诗意跳跃。有时,甚至在一个片段中并置不同的表演风格,增强舞台的异质张力。这类手法在当代欧洲剧场导演中并不少见,如让·法布尔(Jan Fabre)在《奥林匹斯山》中将神话重新结构。但肯恩的特别之处在于,他并不只是打破线性叙事,更进一步实现了“时间的景观化”——景观不再是叙事的背景,而成为叙事的生成机制,是推动节奏、唤起情感的主体。

肯恩从不把舞美当作传统意义上的“布景”,而是视其为行为的发生地与叙事的生成点。他将剧场比喻为“一门表现立体布景(diorama)的艺术”,强调舞台应当成为生成景观的地方。他说:

“我希望让大家看见一个小团体如何在舞台上组织起来,重新创造出许多充满潜力的世界——即便他们的举动可能显得微不足道——但仍充满了热情,而且一点都不具戏剧性。生态动物园的剧场作品并不着重于冲突、谋杀或背叛,而是建立在一种正在构成的形式之上。其中,观众可以目击、察觉到一个微型社会如何被建构起来,进而思考自己的生存意义——如同他们观察演化中的昆虫世界一般。”

肯恩的“景观”同时也包含自我揭露的自嘲式幽默。他在《龙的忧郁》中设定了一片遍布白雪的森林,一辆车抛锚后,七位人物在此建造出临时的“游乐园”。但这童话般的图景很快被一一拆解:观众看到雪地不过是白色毛垫,小树可以拔起又重新插下,灯光可以随意调控。幻觉被揭示,却未被彻底拆穿——肯恩选择将这一幻觉“悬置”,邀请观众成为幻象的共谋者而非被动接受者。他希望观众意识到幻觉的制造过程,却又仍然感受到它的魅力。

《龙的忧郁》剧照

肯恩所构建的“景观”,立足于法式幽默中的“戏仿”机制——法国文化中历来偏爱以模仿和拆解的方式进行讽刺。他们不是直接批判,而是通过角色重构和荒谬拼贴制造出一种别样的讽喻效果。上世纪90年代的《木偶戏说新闻》(Les Guignols de l’info)就是典型,它用夸张木偶表演调侃政治人物,被视为当时最具颠覆力的媒体现象;而在电视节目《别无他处》(Rien à cirer)中,两位主持人通过角色扮演对城市中产与文化精英进行讽刺。这种“以玩笑解构权力”的传统,也延续到了肯恩的舞台上。

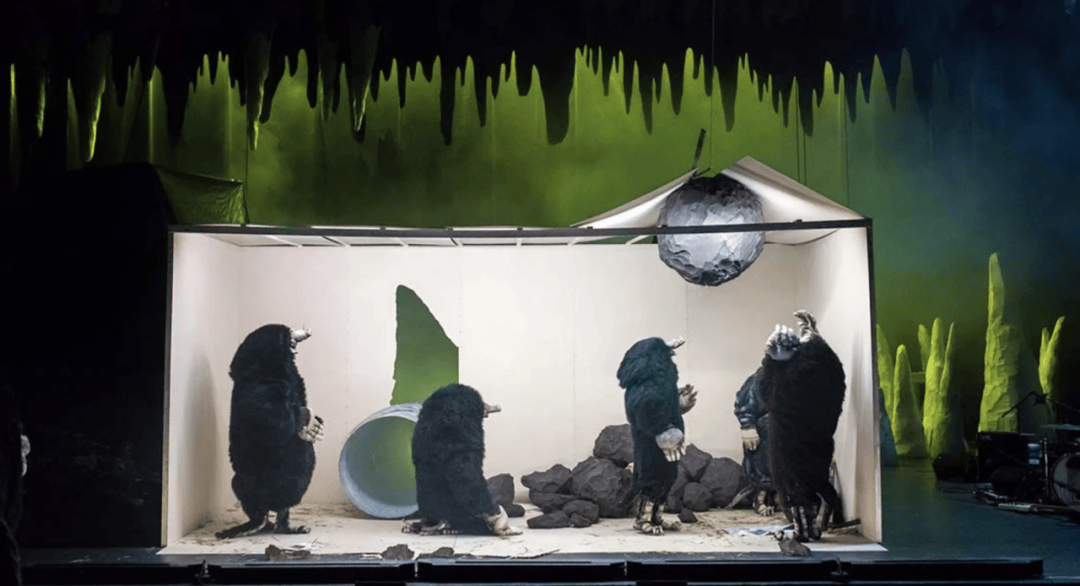

在他剧场中的“景观”,从来不仅是自然的复制品,更是对当代城市、政治、科技和生态环境的模拟与反讽。在《地鼠之夜》(La Nuit des taupes,2016)中,观众被带入一个幽深的地下洞穴,仿佛置身非人类世界的庇护所;在《沼泽俱乐部》(Swamp Club,2013)中,一座湖边废弃地上的艺术家驻地隐喻边缘文化与生态共处的可能性;而在《龙的忧郁》中,冰雪覆盖的森林中浮现出一座临时搭建的游乐园,虚构与现实、工业废墟与童话幻景相互交错。

这些场景不仅构成了独特的叙事空间,更是一种“环境经验”的剧场化实践。肯恩频繁运用“剧中剧”、“舞台中的舞台”等结构,形成层层叠加的镜像式观看,让观众在观看的同时意识到自己也是表演的一部分。舞台上诞生的那些社群,不追求效率、不以利益为导向,它们没有等级,没有暴力,不演绎《苍蝇王》式的生存斗争,而是悄然建立起一种基于分享、创造与共存的乌托邦模型。

肯恩的剧场并不否定人的存在,但他始终试图打破“人类中心主义”的艺术观。在他的创作中,物件、声响、图像、光影等非人类元素与人类行为拥有同等的叙事权重。他关心的不是人类如何主宰舞台,而是在人类世之后,剧场还能如何运作。当“人”不再是唯一的主角,舞台必须转而描绘非人类的存在,引导观众从自我中心的观看方式中脱离,转向对“他者”的感知。在肯恩的设想中,未来的剧场将不再只是讲述人的故事,而是构建一个多物种、多存在共享的空间,一种兼具生态意识与诗意维度的想象图景。

《地鼠之夜》剧照

《沼泽俱乐部》剧照

在肯恩的舞台上,线性时间早已被打碎,那些由拼贴构成的景观,不再诉诸因果、发展和结局,而是一种由荒诞与忧郁交织而成的“时间体验”。从2007年的《塞尔日效应》、2008年的《龙的忧郁》,到2013年的《沼泽俱乐部》和2018年的《坠机——岛上的生活乐园》(Crash Park: the life of an island),他始终关注的是孤独中的人,荒诞中的人,是当代人类处境的象征性缩影。这些人物不大声喊口号,也不追求剧情推进,他们沉浸在自己的小世界里,静静地构建生活的幻觉。他们真实而脆弱,迷失而诗意。

肯恩的“忧郁”,并非单纯的悲伤或失落,而更接近于本雅明所说的“现代性哀愁”——对逝去之物的认同与内化,让逝者融入主体的精神结构之中。在这一意义上,忧郁是一种时间性的情感体验,它既怀旧又停滞,让人不断回望过去,却无法真正前进。

这种“时间感”在《龙的忧郁》中表现得尤为明显:舞台上弥漫着20世纪末的文化遗产——八九十年代的重金属摇滚、雪铁龙AX汽车、复古的发型与装束。但同时,肯恩又不断提醒观众:这不是过去,而是现在。他们使用苹果笔记本和投影设备,他们甚至把“大宁乐园”几个字直接投射到观众席的上方。一种时空错位由此产生:过去的符号与当下的语境交错、摩擦、共存。

舞台上的时间痕迹无处不在:泡泡在空中飘动的轨迹,空气枕头随“呼吸”起伏的缓慢节奏,纪念碑在游行中摇晃产生的弧线,雪橇留下的压痕,以及水柱喷涌再坠落的回环,这些物理性的变化悄无声息地标记着一种流逝的感知。肯恩的“摇滚老炮儿”们承载的不仅是文化年代感,更是对时间的哀悼与铭记。他们在当下搭建过去的幻象,却也清楚幻象终将崩塌。这种由时间本身生成的忧郁,是肯恩剧场中最内在、最温柔的质地。

菲利浦·肯恩近照

© Amélie Blanc - Théâtre Vidy-Lausanne

菲利浦·肯恩的作品,以幽默为形式,以景观为语言,在反讽与梦幻之间介入现实。他并不将艺术视为逃避,而是将其作为一种温和却坚定的社会干预方式。面对“人类世”的生态危机与精神空虚,肯恩试图通过剧场回应我们所处时代的矛盾。他说:“我很在意艺术家在这个世界上应该扮演的角色,在一个充斥着环境问题,被物质异化的社会中,需要有一群人以艺术的手段捍卫一种乌托邦的形式。”

这种乌托邦不是高调的宣言,而是由一群表演者在舞台上悄然搭建的小型社会。他们通过集体创作,为观众开启另一种观察现实的视角,也构建出一个个奇异而忧郁的舞台乐园——那些由毛毯、泡泡、假树、白雪与灯光堆叠而成的世界,既是幻觉的展示场,也是一种精神共同体的模型。它们不完美,甚至略显拙劣,却充满真诚、节制与创造力。

在肯恩看来,艺术家的职责并不是拯救世界,而是创造新的观看角度;而这一“视角的偏移”本身,就是一场乌托邦的开端。在被经济价值标准不断重塑的今天,艺术与诗意成为稀缺资源,也成为反抗同质化、恢复感知差异的关键力量。

正如他坚信,艺术能让我们重新发现自由。

-劇終-

【参考资料】

王世伟:《众家争鸣,却百无聊赖法国导演菲利浦·肯恩的无聊艺术》,

《PAR表演艺术杂志》,2016年第284期。

王世伟:《专访〈龙之忧郁〉导演菲利浦·肯恩 建构剧场中的无限风景》,

《PAR表演艺术杂志》,2016年第284期,第42–44页。

何磊:《西方文论关键词:忧郁》,

《外国文学》,2017年第01期,第81–90页。

朱玥:《直面“幻觉”,抵抗“忧郁”──从<龙之忧郁>的“双重幻觉”说起》,

《戏剧与影视评论》,2017年第2期,第33–38页。

王婧:《法国当代戏剧纵横(五)菲利浦·肯恩和他的舞台微观世界》,

《上海戏剧》,2019年第01期,第48–50页。

詹育杰:《在世界尽头,与「非人类」一同舞蹈菲利浦·肯恩<坠机乐园,岛屿的一生>》,

《PAR表演艺术杂志》,2019年第313期。

姚佳南:《法国生态动物园剧团<“龙”的忧郁>中的幻觉结构和现代时间表达》,

《对流》,2021年第16期。

林 亮

戏剧爱好者

落笔于2025年5月

有染·与美好发生关系

舞 台|艺 文|悦 音|映 像

更多阅读 可点击

|

| |

| |

||

- 灵 魂 编 辑 部 -

执行编辑:Cheers

校稿:Miss Helen & Lucifer & Vane

责任编辑:Paula & Cheers

主编:许安琪 &阿秋